10 марта — День памяти выдающегося русского писателя с мировым именем М.А. Булгакова. В 2025 году исполняется 100 лет с момента выхода в публикацию рассказов из позже опубликованного цикла «Записки юного врача». Именно в нем Михаил Булгаков описал свою врачебную практику в Сычевском уезде, в Никольской земской больнице.

В цикл произведений входят семь рассказов: «Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь». Именно в Сычевском уезде Михаил Булгаков начал первые «пробы пера».

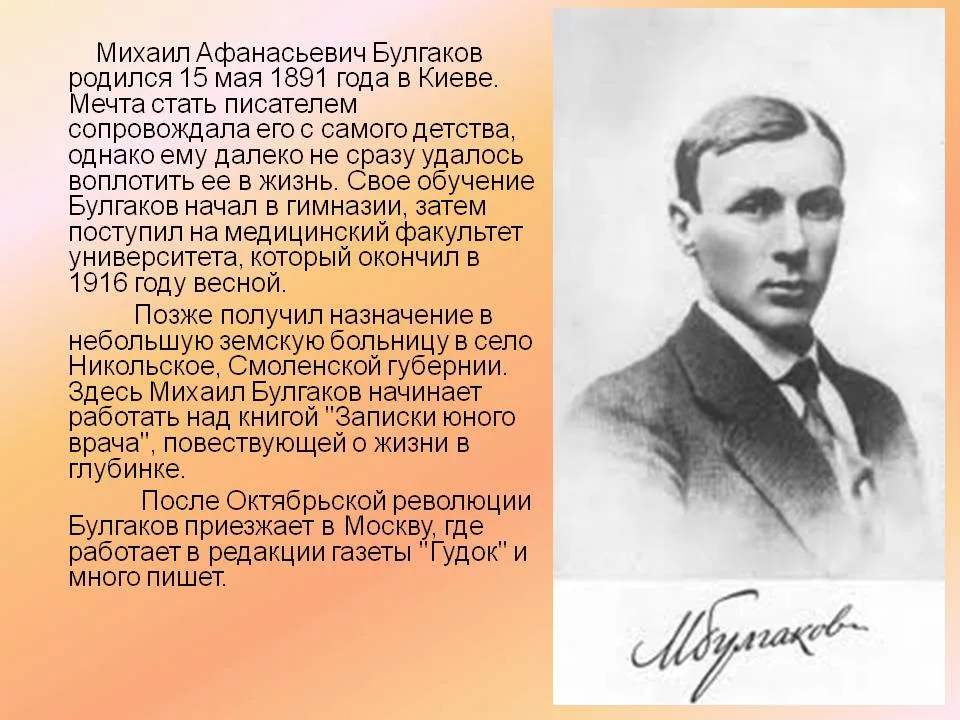

Михаил Булгаков — выдающийся русский писатель, чьи произведения окончательно сформировали лицо 20 века в литературе. Однако не все знают, что его становление как автора во многом связано с опытом работы земским врачом. Период, проведенный им в Сычевском уезде, стал важным для его творческой карьеры и сыграл важную роль в формировании его взглядов и тем, которые прозвучат в дальнейшем в его произведениях.

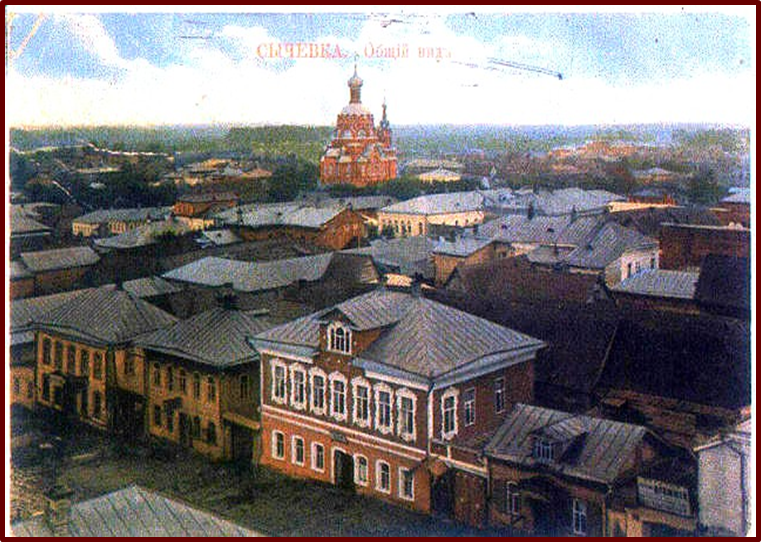

Сычевка (фотография начала XX в.)

Врачебный путь Михала Булгакова на Смоленщине начинается с приезда в Губернскую земскую управу в конце сентября 1916 года, откуда врач командировался в Сычевский уезд на тех же условиях, на которых Губернской управой командировался в уезды приглашенный ею временный эпидемический персонал, причем в доплату к содержанию, получаемому врачом Булгаковым от военного ведомства. Губернской управой признано необходимым уплачивать этому врачу 185 рублей в месяц при разъездах на счет земств. Из этой суммы Губернская земская управа просит уездную уплачивать врачу Булгакову ту сумму, которая назначена в уезд врачам, приглашенным уездным земством, т.е. 125 рублей.

Был конец сентября, шли затяжные дожди. Пребывание молодого доктора и его верной спутницы на Смоленщине было окрашено в нерадужные цвета: шла тяжелая война, специалистов в провинции не хватало… Пожилой управляющий в Сычевке посмотрел на них поверх очков и глубоко вздохнул:

— Извините, господа, идет война, выбора нет. Будете работать в селе Никольском. Там отнюдь не самая худшая больница в наших краях. Желаю успехов.

«Службу врача Булгакова в Сычевском уезде Губернская управа будет считать с 27 сентября и просит уездную управу тотчас сообщить ей, куда назначен для работы врач Булгаков.

Врачу Булгакову в счет жалованья Губернской управой выдано 50 рублей» — по информации архивного документа Санитарного отделения Смоленской уездной управы за номером 1263 от 24 сентября 1916 года.

Итак, в промозглый, холодный осенний день Михаил Булгаков вместе со своей женой Татьяной Лаппой приезжает в Сычевку в Земскую управу и получает назначение в Никольскую больницу, что в 40 верстах от земства.

«Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки».

«…Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул» (Записки юного врача рассказ «Полотенце с красным петухом»).

На крыльце Никольской больницы Екатерина Эммануиловна Смрчек (Лернер) с внучкой (фото их семейного архива семьи Смрчек)

В Никольском Булгаков, с одной стороны, получает свободу творчества, но с другой он окружен невежеством, отсутствием поддержки, хамством и прочими прелестями «медвежьего угла». Хотя, на наличие медицинского инструмента, лекарств и профессиональной библиотеки жаловаться было грех — все это в изобилии оставил предшественник, обрусевший чех Леопольд Смрчек. Этот врач «оттрубил» в Никольском 12 лет — с 1902 по 1914 год, был уважаем в народе и среди коллег.

На момент приезда Булгакова стационар без проблем мог принять 34 пациента: 24 койки стояло в общем отделении, 8 — в инфекционном и 2 — в родильном. Однако и Сычевский уезд в ту пору охватывал территорию на два современных района. Конкретно на Никольский медцентр приходилось 295 селений, в которых проживало около 37 тысяч жителей. Число значительно увеличилось за счет беженцев. Пусть зарплата у врача была вполне достойной «Михаил Афанасьевич Булгаков, жалованья в год 1500 рублей, в месяц 125 рублей», но и нагрузка была колоссальнейшая.

Врач описал эту круговерть в рассказе «Вьюга» так: «…возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать… И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять». Жена Татьяна вторит:

«…Распорядок дня сложился таким образом, что у него был перерыв только на обед, а прием часто затягивался до ночи: свободного времени тогда у Михаила просто не было. Помню, он как-то сказал: «Как хочется мне всем помочь. Спасти и эту, и того. Всех спасти!»

Литературовед М. Чудакова, основываясь на воспоминаниях очевидцев, так описывала это место: «Размещалась больница в бывшем помещичьем доме, проданном его последним владельцем земству. Белый двухэтажный дом смотрел фасадом на озеро: оно образовалось, когда протекавшую близ больницы речку перегородили плотиной. Больницу окружал лиственный парк: несколько уцелевших огромных лиственниц местные жители и сегодня называют «немецкими елками». На том берегу речки, дугой огибавшей территорию больницы, находился заповедник. С трех сторон больницу окружал лес, а с четвертой лес быстро кончался, и за лугом в версте видна была деревня Никольское. С другой стороны, за заповедником, в полутора верстах — имение Муравишники и деревня Муравишниково. Заповедник, мутная речушка, гнилой мостик над ней, — таков фон действия рассказа «Пропавший глаз».

Бывшие владельцы имения Муравишники (фото из материалов Д.Л. Расторгуева «Смоленское дворянство, выпуск 6, Смоленское землячество, Москва 2004 г.)

У владельца имения Василия Осиповича Герасимова, которого не раз посещал Булгаков, нередко гостил его родственник Николай Иванович Кареев, а летом в имении бывали с семьями известные художники Г.С. Верейский и В. А. Фаворский… Возможно, сохранились их рисунки этих красивых мест. Один из сыновей владельца имения, уже знакомый Михаил Васильевич Герасимов, был в то время председателем Сычевской земской управы, второй сын — Владимир Васильевич — был врачом. Оба они, как и другие представители уездной интеллигенции, составляли круг знакомств Булгакова.

«Напротив больницы, — продолжает вспоминать Татьяна Николаевна — стоял полуразвалившийся помещичий дом...». Это был дом семьи Герасимовых, и как указывает М. Чудакова, он сгорел за несколько дней до февральской революции со всем содержимым по неосторожности сторожа, причем воспоминание о пожаре, очевидцем которого явно был Булгаков, по всей вероятности нашло впоследствии отражение в рассказе «Ханский огонь».

Здесь отметим еще один возможный источник пожарного огня. В сравнительно недалеком от Никольского селе Дугино (не булгаковское ли это Дульцево?) было старинное имение графов Паниных — князей Мещерских, где был дом-дворец, сгоревший при таинственных обстоятельствах в начале 1918 года. Это вполне могло быть известно бывшему тогда уже в Вязьме Булгакову.

Усадебный дом в Муравишниках (фото из материалов Д.Л. Расторгуева «Смоленское дворянство, выпуск 6, Смоленское землячество, Москва 2004 г.)

18 сентября 1917 года Булгаков проводит последний приём в Никольском. Этот грандиозный период трудовой биографии Булгаков описал в произведении «Наброски земского врача», которые впоследствии после публикации в журнале «Медицинский работник» в 1925 году стали известны как «Записки юного врача». Время лечит и от той тяжёлой затхлой атмосферы грязной глубинки — то, что прежде доводило до депрессии, перед читателем предстало в позитивном ракурсе. В рассказах о Мурьево, прообразом которого стало Никольское, врач предстаёт неким рыцарем-просветителем для безликой, искалеченной снаружи и в душе, паствой. Получалось, что миссия невыполнима, но свята! В рассказах были описаны реальные операции, сделанные Булгаковым: «Крещение поворотом» — поворот на ножку, «Полотенце с петухом» — ампутация бедра, «Пропавший глаз» — удаление осколков ребер.

Рассказ «Стальное горло» из этого цикла — об операции, которая привела врача к зависимости от морфия. Началось с того, что Булгаков сделал трахеотомию девочке, больной дифтерией, и отсасывал заразные плёнки. Как вдруг обнаружил, что неловким движением заразился сам. Вопреки предостережениям жены, которая знала цену такой прививки, он ввёл антидот. Лицо его распухло, тело покрылось зудящей сыпью, ноги сдавило нестерпимой болью. И ему ввели морфий. Погодя он начинает принимать его при каждом недомогании. После и без оного.

Эпоха морфия настала чуть позже Февральской революции. Тогда супружеской чете дали отпуск, который они провели в Саратове. Попутно Михаил Афанасьевич заглянул в Киев — забрать, наконец-то, свой заслуженный диплом. По возвращении особых перемен поначалу не чувствовали, как вдруг повалили дезертиры, волоча за собой шлейф сифилиса и прочих венерических болезней. Сестра Булгакова Надежда вспоминает:

«…При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М. А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М. А. хлопотал об открытии венерологических пунктов, о принятии профилактических мер…»

Меж тем наркомания крепко вцепилась в Булгакова, он потреблял заразу уже два раза в сутки. Помалу это начало проявляться в его поступках — он угрожал жене оружием, как-то кинул в нее керосиновую лампу. Не дожидаясь, когда его уличат в употреблении морфия и доложат об этом начальству, Михаил Афанасьевич подал прошение о переводе из Никольского. Повезло — хороший врач был востребован в Вязьме. Стационар здесь был побольше, однако врачей было трое, а потому нагрузка снизилась, и по деревням молодого специалиста уже не посылали. Как сказал Бомгард — герой из рассказа Булгакова «Морфий»:

«Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете…»

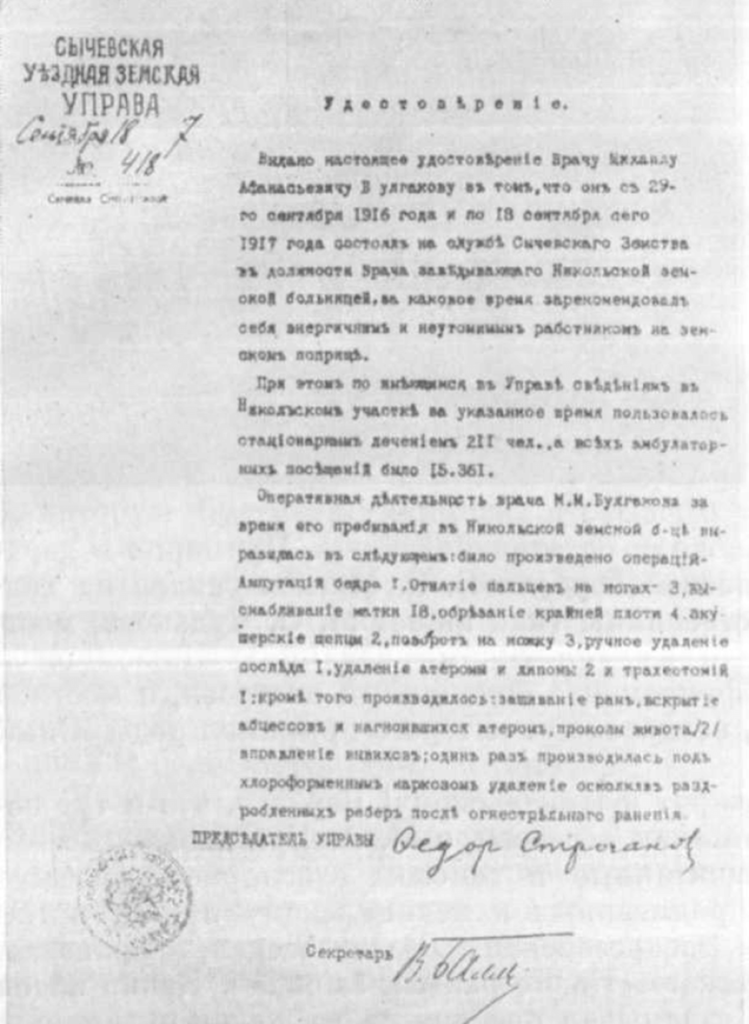

Когда пересчитали трудовые подвиги Михаила Афанасьевича с 29 сентября 1916 года по 18 сентября 1917 года, то выявили, что только стационар прошло 211 человек. На амбулаторных больных приходилось 15 361 посещение, что примерно полста человек в день, если не считать редкие выходные, праздники и деловые поездки. «Энергичный и неутомимый работник на земском поприще» без консилиумов проводил сложные операции, среди которых: «ампутация бедра, отнятие пальцев на ногах… один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения».

Удостоверение Сычевской уездной земской управы №418 от 18 сентября 2017 года

Судьба самой Никольской больницы более трагична. Долгие годы после того, как здесь работал Михаил Булгаков, она исправно служила жителям окрестных деревень. Но вот наступил 1941 год. Главный врач больницы Константин Иванович Миначенков ушел на фронт. Его сестра Евгения Ивановна организовала здесь госпиталь для раненых советских бойцов. Когда пришли фашисты, наших солдат переправили в другое место, где их нельзя было обнаружить. Евгению Ивановну фашисты расстреляли, а больницу и деревню Муравишники сожгли. Об этом помнит и жительница близлежащего Извекова Александра Ивановна Оболенская, бывшая до войны с родителями в прибольничном городке, и другие.

На месте Никольской больницы сейчас большая поляна в глухом лесу, но сохранились остатки фруктового сада, царят над окрестностями четыре могучие лиственницы («немецкие елки»), совсем заросло и превратилось в пруд бывшее небольшое озерцо над плотиной. А на окраине этой Никольской поляны — травянистый, поросший кустарником холм, скрывающий остатки кирпичного фундамента основного больничного корпуса. Сам же кирпич, оставшийся от разрушенного взрывом здания, был употреблен для постройки домов окрестными жителями. И вокруг только глухой лес, овраги, заболоченные мокрые низины, кочки, кустарник… Вот и все.

В мае 2024 года мы побывали на месте бывшей Никольской земской больницы и в окрестностях бывших Муравишников. Провожатые рассказали, что последних жителей этой деревни вывезли в 1985 году, т.к. в распутицу и снегопады сложно было доставлять продукты и лекарства проживавшим там старикам. Местный житель д. Печеничено Виктор Матвеев (он на тот момент учился в 7 классе) рассказал, что помнит, как два шофера на Белазе перевозили бабку. Витьку взяли помогать грузить вещи. «Бабка взяла с собой бетон с брагой. Перед поездкой предложила мужикам выпить. Мужики открыли бетон, но там была уже не брага, а что-то более крепкое. Бабка сказала, что год назад бражку затворила. Как доехали до места мужики не помнят в глазах двоилось. Но Витька рассказал, что по приезду водители из кузова просто-напросто выпали. Разгружали бабкины вещи уже на следующий день.»

Хотим отметить, что еще сохранились главные опознавательные знаки на месте больницы Никольского — это те величественные лиственницы, сохраняющие свое обаяние и безмолвие, живые свидетели творческих шагов М. Булгакова. К большому сожалению, из трех осталось две. Хорошо прослеживаются остатки усадебного пруда с выложенным каменным дном, развалины храма, кладбище (последнее захоронение относится к 1982 году).

Лиственницы «немецкие ёлки» (фото 5 мая 2024 года)

На месте, взорванной немцами в 1941 году больницы сохранились остатки фундамента, части водопровода, переливные колодцы, множество медицинских бутылочек и печных изразцов.

Место фундамента Никольской больницы (фото 5 мая 2024 года)

Речка с мостиком (фото 5 мая 204 года)

Проходя от развалин церкви к кладбищу и изучая имена бывших жителей на крестах и надгробъях, внимание нашей команды привлекла фотография женщины в старой жестяной капсуле под стеклом. Необычное оформление надгробия для наших мест, да и усопшая Мария Алексеевна Васильева запечатлена со скрещенными руками на груди, а на правое плечо кто-то аккуратно и доверчиво положил ей маленькую ручонку (возможно внук или внучка). Не сговариваясь, у участников нашего похода промелькнула мысль, о том, что может эта та роженица у мостика в кустах из рассказа «Пропавший глаз», которой свекр не дал лошади, объяснив, что баба она здоровая, а идти всего пять верст. Во времена врачевания Михаила Булгакова ей было 19 лет. Вполне себе вероятно?

ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА (1998-1967 гг.)

Когда мы вернулись в Сычевку нам позвонила местная жительница и с огорчением сообщила, что дом 39 на улице Винокурова новые хозяева снесли. Именно этот дом в легендах сычевлян, связан с юным врачем Булгаковым. В нем проживала тетя Маня, одинокая женщина, которую вылечил Михаил Афанасьевич от оспы. Приезжая в земскую управу из Никольского по делам службы, врач Булгаков оставался ночевать в Сычевке, и именно в доме тети Мани собиралась коротать вечер молодая творческая интеллигенция.

По прошествии лет родственник тети Мани вспоминал, что привез в Сычевку книгу Булгакова. Покуривая папироску, в столь почтенном возрасте, баба Маня изумилась: «Мишка Булгаков, писатель? Не смешите, чушь несусветная…»

Тетя Маня (г. Сычевка 60-е годы ХХ в.)

В Сычевке сохранилось здание больницы, в которой сейчас располагается районная поликлиника, где работал опытный доктор Булычев. В рассказе «Пропавший глаз» М. Булгаков описывает зуб солдата, крепко засевший в челюсти. «Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко белой неровной кости».

Именно доктор Михаил Васильевич Булычев мудро и понимающе успокоил юного врача.

«Доктор слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так: — Это вы ему лунку выломали… Здорово будете зубы рвать… Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.»

Сычевская районная больница (фотография июнь 2024 года)

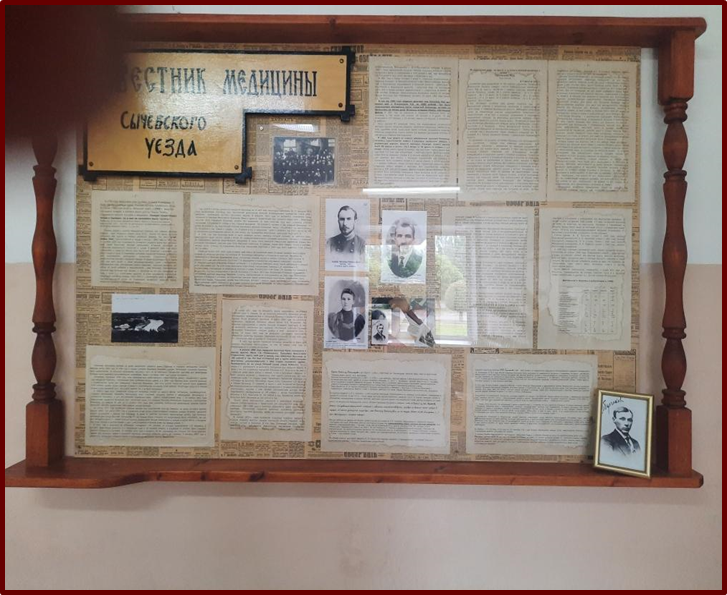

Стенд «Вестник медицины Сычевского уезда» в Сычевской районной больнице (фото июнь 2024 года)

Из рассказов врача-нарколога Сычевской больницы Полины Терентьевны Занегиной, которая помнила доктора Булычева, знаем, что Михаил Афанасьевич, приезжал в 1938 году на 70-летие доктора в Сычевку. Самого Михаила Афанасьевича она не помнит, но факт приезда желанного гостя из Москвы четко врезался в ее память.

ЗАНЕГИНА ПОЛИНА ТЕРЕНТЬЕВНА (поступила на работу в качестве врача в Сычёвскую больницу в 1937 году)

12 октября 2011 года в городе Сычевке был торжественно открыт памятный знак. Это камень-валун, поднятый из местного карьера.

Надпись на табличке: «Великий русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940 г.) с 29.09.1916 по 18.09.1917 г. состоял на службе Сычевского земства в должности врача, заведующего Никольской земской больницей». Дата открытия памятника была выбрана не случайно. Именно в этот день — 12 октября (по новому стилю) 1916 года Михаил Булгаков прибыл к месту новой работы.

Каждый прохожий, взглянув на этот камень, погружается в мир, где оживают образы из биографии писателя, мгновения его вдохновения и страдания. Он слышит, как ветер шепчет о пропавших страницах, о забытой классике, о мире и человеке. Эта встреча с камнем-валуном становится для каждого величественным напоминанием о том, что жизнь, насыщенная опытом и литературным гением Булгакова, остаётся вечной и актуальной.

Торжественная установка памятного знака 12 октября 2011 года

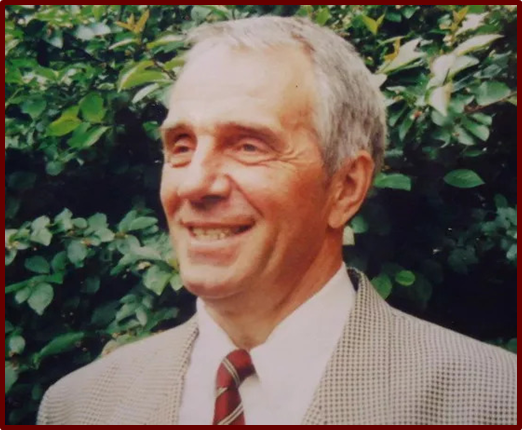

Установкой этого камня мы, сычевляне, обязаны смоленскому краеведу и подвижнику Владимиру Борисовичу Растихину.

Владимир Борисович неоднократно бывал в гостях у Елены Сергеевны. В его воспоминаниях говорится о том, что Елена Сергеевна подарила ему кресло, которое по истечении времени он отдал в Смоленский исторический музей.

РАСТИХИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (1946-2014)

Камень установили у здания бывшей управы — тот самый офис, где Булгакова назначили в Никольское, и куда он приезжал отчитываться о работе. Двухэтажное здание приблизительно 1910 года постройки в центре города находится на пересечении улиц Пушкинской и Большой Советской, в настоящее время в аварийном состоянии, большая часть его не используется.

Бывшая земская управа г. Сычёвка /внешний вид/ (фотография июнь 2024 года)